Michel, BM on CBd-507

S. Michel, Die Magischen Gemmen im Britischen Museum, 2001, 70-71, no. 107

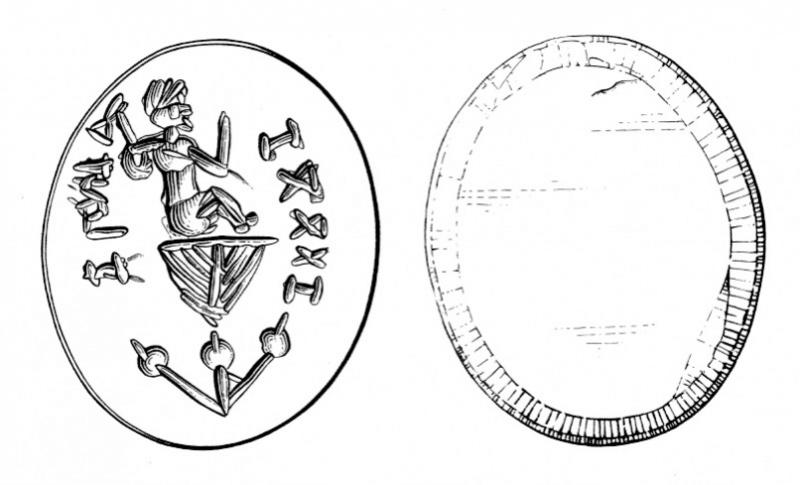

Heliotrop, stark poliert, in den Vertiefungen matt. Hochoval, beiderseits flach, Rand nach hinten abgeschrägt, Kante nach vorn. Am Rand unten rechts abgebrochen, Absplisse oben rechts und unten links. Ringstein.

1,3 x 1,0 x 0,2

2./3. Jh.n.Chr.

Herkunft unbekannt.

Brit. Mus. Inv. G 85, EA 56085.

Vs.: Harpokrates auf dem Lotuskelch im Profil nach rechts. Flankiert von leicht nach außen gebogenen Kornähren mit großem Fruchtstand sprießt der Lotus mit zwei seitlich abzweigenden stacheligen Trieben ohne Knospen aus einer hügelig wirkenden Grundlinie. Der tiefe, halbkreisförmige Blütenkelch ist mit senkrechten Linien gestrichelt, der Rand durch umlaufend gemeinte Querlinien abgesetzt. Darauf Harpokrates mit angewinkelten Beinen und spitz nach vorn ragenden Knien sitzend, Füße sind nicht sichtbar. Die Figur ist unbekleidet, an dem in die Vorderansicht gedrehten Oberkörper wohl Muskulatur angedeutet. Die linke Hand ist mit ausgearbeitetem Zeigefinger zum Mund geführt, in der rechten Armbeuge ein großes Füllhorn. Das Haar des Kindes scheint von einem Band um den Kopf gehalten zu werden und schwingt im Nacken als (Jugend)Locke aus, auf dem Kopf eine dreistengelige Krone, vielleicht ist Lotus gemeint. Das Profil ist nur grob mit spitz abstehender Nase, Lippen und Kinn angedeutet. Vor der Figur bäumt sich eine gerippt gemusterte Schlange mit bärtigem, gehörnten Kopf sowie sichtbarer Zunge auf, durch den Abspliß teilweise zerstört.

Rs.: Queroval. Inschrift:

IAW

->Iaô

Das Motiv erinnert an die Beschreibung des Dekanbildes Ihj (3. Dekan), wie es für Dendera, Pronaos beschrieben wird: „Knabe, Hand am Mund, nackt, vor ihm aufgerichtete Schlange”, der Knabe auf der Lotusblüte mit Hand am Mund wird auch sonst häufiger als Dekangottheit zitiert. Durch ihr periodisches Häuten konnte auch die Schlange mit Erneuerung verbunden werden und so wie die täglich neu aufgehende Morgensonne, Harpokrates auf dem Lotus, Verjüngung und Regeneration vermitteln. Die den Lotus flankierenden Ähren repräsentieren Ackerland und somit Fruchtbarkeit, als Sinnbild für Osiris galten sie auch als Regenerationssymbole. Auch schrieb man den Namen des Monats Tybi, mit dessen Anfang das Auftauchen des Urhügels und somit der Ursprung des Lebens verbunden wurde, mit dem Bild einer Ähre.

Mit vielen Details geschnitten. Manche Linie ist flüchtig gesetzt und nicht zuende geführt (Binnenzeichnung des Lotuskelches). Der Körper des Kindes ist mit Wölbungen versehen, so daß die Silhouette durchgearbeitet erscheint. Die Proportionen sind ausgewogen, die Kornähren betont wuchtig und bestimmend. Die Raumnutzung ist geglückt, auch die Haltung des Kindes, das erstaunt vor der Schlange zurückzuschrecken scheint.

Ρubl.: GOODENOUGH II 256 Αnm.340, III 1103.

Lit: Zum Dekanbild: GUNDEL, DEKΑΝΕ 18f. - Zu Ähren: GUNDEL, DEKAΝE 331; WΟRTMΑΝN, ΝILFLUT 70f. - Zum Thema: 104 /CBd-504/(Lit.).

Vgl.: Zu Harpokrates auf dem Lotus im Profil nach rechts: 106 /CBd-506/(Vgl.), 111 /CBd-511/, 112 /CBd-512/, 114 /CBd-514/, 115 /CBd-515/. - Zur Schlange: Verbrannter Jaspis(?) BOUSSAC-STΑRΑKIS (1983) 484 Νr. 78, 482 Abb. 77; hier 590 /CBd-949/. - Zu Ähren am Lotus: Grüner Jaspis AGSΟFIA 95 Νr. 265; hier 107 /CBd-507/, 113 /CBd-513/. - Zum Füllhorn als Attribut: Gelblicher Jaspis, unrein, gesprenkelt GETTΥ Museum Inv. 85.AΝ.370.35 /CBd-2381/ (unpubl.); Karneol AGΗAGUE 356 Taf. 173, 1123; Schwarzer Jaspis DELATTE-DERCHAΙN 110 Νr. 134; hier 104 /CBd-504/, 109 /CBd-509/, 115 /CBd-515/, 223 /CBd-621/(Rs.). - Zum Motiv allg.: 104 /CBd-504/–116 /CBd-516/, ferner 118 /CBd-518/–122 /CBd-522/.

Heliotrop, stark poliert, in den Vertiefungen matt. Hochoval, beiderseits flach, Rand nach hinten abgeschrägt, Kante nach vorn. Am Rand unten rechts abgebrochen, Absplisse oben rechts und unten links. Ringstein.

1,3 x 1,0 x 0,2

2./3. Jh.n.Chr.

Herkunft unbekannt.

Brit. Mus. Inv. G 85, EA 56085.

Vs.: Harpokrates auf dem Lotuskelch im Profil nach rechts. Flankiert von leicht nach außen gebogenen Kornähren mit großem Fruchtstand sprießt der Lotus mit zwei seitlich abzweigenden stacheligen Trieben ohne Knospen aus einer hügelig wirkenden Grundlinie. Der tiefe, halbkreisförmige Blütenkelch ist mit senkrechten Linien gestrichelt, der Rand durch umlaufend gemeinte Querlinien abgesetzt. Darauf Harpokrates mit angewinkelten Beinen und spitz nach vorn ragenden Knien sitzend, Füße sind nicht sichtbar. Die Figur ist unbekleidet, an dem in die Vorderansicht gedrehten Oberkörper wohl Muskulatur angedeutet. Die linke Hand ist mit ausgearbeitetem Zeigefinger zum Mund geführt, in der rechten Armbeuge ein großes Füllhorn. Das Haar des Kindes scheint von einem Band um den Kopf gehalten zu werden und schwingt im Nacken als (Jugend)Locke aus, auf dem Kopf eine dreistengelige Krone, vielleicht ist Lotus gemeint. Das Profil ist nur grob mit spitz abstehender Nase, Lippen und Kinn angedeutet. Vor der Figur bäumt sich eine gerippt gemusterte Schlange mit bärtigem, gehörnten Kopf sowie sichtbarer Zunge auf, durch den Abspliß teilweise zerstört.

Rs.: Queroval. Inschrift:

IAW

->Iaô

Das Motiv erinnert an die Beschreibung des Dekanbildes Ihj (3. Dekan), wie es für Dendera, Pronaos beschrieben wird: „Knabe, Hand am Mund, nackt, vor ihm aufgerichtete Schlange”, der Knabe auf der Lotusblüte mit Hand am Mund wird auch sonst häufiger als Dekangottheit zitiert. Durch ihr periodisches Häuten konnte auch die Schlange mit Erneuerung verbunden werden und so wie die täglich neu aufgehende Morgensonne, Harpokrates auf dem Lotus, Verjüngung und Regeneration vermitteln. Die den Lotus flankierenden Ähren repräsentieren Ackerland und somit Fruchtbarkeit, als Sinnbild für Osiris galten sie auch als Regenerationssymbole. Auch schrieb man den Namen des Monats Tybi, mit dessen Anfang das Auftauchen des Urhügels und somit der Ursprung des Lebens verbunden wurde, mit dem Bild einer Ähre.

Mit vielen Details geschnitten. Manche Linie ist flüchtig gesetzt und nicht zuende geführt (Binnenzeichnung des Lotuskelches). Der Körper des Kindes ist mit Wölbungen versehen, so daß die Silhouette durchgearbeitet erscheint. Die Proportionen sind ausgewogen, die Kornähren betont wuchtig und bestimmend. Die Raumnutzung ist geglückt, auch die Haltung des Kindes, das erstaunt vor der Schlange zurückzuschrecken scheint.

Ρubl.: GOODENOUGH II 256 Αnm.340, III 1103.

Lit: Zum Dekanbild: GUNDEL, DEKΑΝΕ 18f. - Zu Ähren: GUNDEL, DEKAΝE 331; WΟRTMΑΝN, ΝILFLUT 70f. - Zum Thema: 104 /CBd-504/(Lit.).

Vgl.: Zu Harpokrates auf dem Lotus im Profil nach rechts: 106 /CBd-506/(Vgl.), 111 /CBd-511/, 112 /CBd-512/, 114 /CBd-514/, 115 /CBd-515/. - Zur Schlange: Verbrannter Jaspis(?) BOUSSAC-STΑRΑKIS (1983) 484 Νr. 78, 482 Abb. 77; hier 590 /CBd-949/. - Zu Ähren am Lotus: Grüner Jaspis AGSΟFIA 95 Νr. 265; hier 107 /CBd-507/, 113 /CBd-513/. - Zum Füllhorn als Attribut: Gelblicher Jaspis, unrein, gesprenkelt GETTΥ Museum Inv. 85.AΝ.370.35 /CBd-2381/ (unpubl.); Karneol AGΗAGUE 356 Taf. 173, 1123; Schwarzer Jaspis DELATTE-DERCHAΙN 110 Νr. 134; hier 104 /CBd-504/, 109 /CBd-509/, 115 /CBd-515/, 223 /CBd-621/(Rs.). - Zum Motiv allg.: 104 /CBd-504/–116 /CBd-516/, ferner 118 /CBd-518/–122 /CBd-522/.

Last modified: 2015-08-28 14:51:13

Link: cbd.mfab.hu/pandecta/237