S. Michel, Die Magischen Gemmen im Britischen Museum, 2001, 248, no. 390.

Grau gefleckter, braun-roter Jaspis, schwach poliert. Hochoval, beiderseits flach, Rand nach hinten abgeschrägt, Kante abgerundet. Gut erhalten. Ringstein.

2,3 x 1,8 x 0,3

3. Jh.n.Chr.

Von Fa. Rollin & Feuardent (1869).

Brit. Mus. Inv. G 256, ΕA 56256.

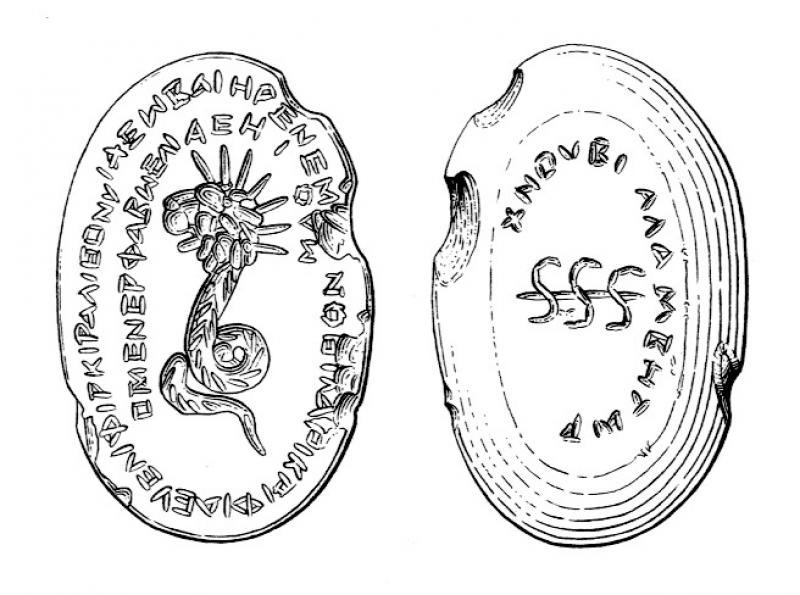

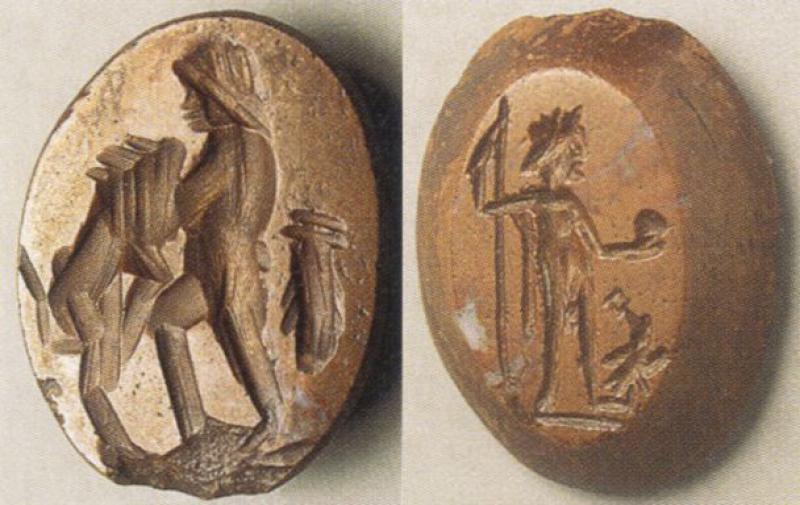

Vs.: Auf einer Grundlinie aus zwei parallel geführten waagerechten Strichen Herakles in Schrittstellung nach rechts, mit dem Nemeischen Löwen kämpfend. Das Profil der unbekleideten Figur ist mit kleinem Kinn und feinen Lippen, Nase und kleinem Auge angegeben, auch ist ein Οhr sowie kurzes, anliegendes Haar erkennbar. Mit dem sichtbaren angewinkelten rechten Arm hält Herakles den Löwen im Würgegriff in die Höhe, so daß dieser den Bodenkontakt verloren hat. Das hintere linke Bein ist nach unten gestreckt, das rechte, zu klein gebildete krallend angewinkelt, das linke Vorderbein abwehrend gegen Herakles' Oberschenkel gestemmt. An Beinkonturen und Bauch ist fransenartiges Fell bezeichnet, der zu lange Schwanz des Löwen schwingt dagegen glatt in einem s-förmigen Bogen nach unten. Der Kopf ist nur als wild gestrichelte Mähne angegeben. Im freien Feld hinter Herakles - fischgrätenartig gestrichelt - die Keule, senkrecht auf einem aus drei Waagerechtkerben bestehenden Podest stehend. Im freien Feld rechts oben Inschrift:

CΚΥΘOΥΟΡ

Das Wort CΚΥΘΟΥΟΡ erscheint auch in der Schreibung CΚΥΘΥΟP und in der Variante CΚΥΛΘPΟH auf Vergleichsbeispielen. Das Wort könnte als Εpitheton für Herakles von τὸ σκύλος, „Fell, Haut” oder σκῦλεύω (σκῦλον), „dem getöteten Feind die Waffen abnehmen, abziehen” abgeleitet sein: „der dem Löwen das Fell abzieht”. Auch an σκυθράζω, σκυθρωπάζω wäre zu denken („unfreundlich, zornig sein”), was sich dann auf den Löwen beziehen oder mit der Kolik assoziieren ließe, gegen die das Amulett wirken sollte.

Rs.: Inschrift und →Charakteres in vier Reihen:

ΚΟΛΟΚΕΡ

ΚΟΛΟΠO

ClΡ KKK

Charakteres

ΚΟΛΟΚΕΡ ΚΟΛΟΦΟC(Ε)IΡ, Kolikcharakteres, →Charakteres

Die Inschrift ist in Variationen auf mehreren Kolikamuletten belegt und wird gemeinhin als Name des „Kolikdämons” verstanden. Die darauf folgenden drei Kappas, sogenannte „Kolikcharakteres”, hält Bonner für die Abkürzung dieser Inschrift bzw. die dreimalige Wiederholung des Anfangsbuchstaben des Wortes κωλικὴ („Kolik”). Barb vermutet dagegen - wie auch in den drei →Charakteres darunter - eher das hebräische „Trishagion”, d.h. die dreimalige Wiederholung des Buchstabens K als Abkürzung von „Kadosh”(„heilig”).

Laut Alexander von Tralles, einem aus Kleinasien stammenden Arzt des 6. Jh.n.Chr., soll bei Kolikbeschwerden das Bild des Herakles - wie er in aufrechter Stellung den Löwen erdrosselt - in einen „medischen Stein” geschnitten und im Goldring vom Patienten getragen werden. Tatsächlich wurde dieses Motiv unter medizinisch-magischen Aspekten in vorrangig rotes Steinmaterial wie Jaspis oder Karneol graviert. Festgehalten ist auf den Steinen stets - wie hier - der Augenblick, in dem Herakles den Nemeischen Löwen erwürgt, nachdem er - zur Erfüllung seiner ersten, von König Εurystheus gestellten Aufgabe - dem Tier weder mit Pfeilen noch mit der im Hain von Nemea selbst geschnitzten Keule hatte beikommen können: der Löwe ist ohne Bodenkontakt mit den Hinterpranken hochgehoben, sein Kopf unter den würgenden Armen des Helden verschwunden. Herakles ist stets unbekleidet, die im Kampf mit dem Löwen wirkungslose Keule wird meist im freien Feld senkrecht stehend gezeigt. →Charakteres - meist in Form von drei Kappas (KKK) - bilden einen festen ikonographischen Bestandteil dieser Amulette. Die Figur des Herakles wird auch mit seinem semitischen Äquivalent, Asklepios Leontouchos oder Herakles Bel von Askalon identifiziert, auch wurde auf eine Gleichsetzung mit Nergal (Melquart) hingewiesen. Unabhängig von der Benennung des Kämpfenden ist mit der bildlichen Identifikation das Überwinden des Löwen angestrebt, der nach der Dekanmelothesie Seiten und Magen beherrscht und so auch für Schmerzen in diesem Bereich zuständig ist.

Klar und sauber geschnitten. Die Flächen sind nicht mit Linien oder Binnenzeichnung detailliert, sondern plastisch ausgehöhlt, Linien für Mähne und Fell sind scharf, teilweise wirr eingesetzt. Proportionen, Raumnutzung und Bewegung sind geglückt.

Publ.: BONNER 63 Anm.50; MICHEL, AMULETTGEMMEN 387 Anm.13.15 (erw.).

Lit.: Zu Motiv und Thema: F. PFISTER, Herakles und Christus, ΑRW 34, 1937, 42ff.; BONNER 62ff.; ABD EL-MOHSEN - EL-KHASHAΒ, A Collection of Gems from Egypt in Private Collections, JEA 49, 1963, 148f. zu Taf. 26; DELATTE-DERCHAIN 202ff. zu Nr. 272ff; PHILIPP, BERLIN 69f. zu Nr. 84 /CBd-2021/ (Lit.); J. BOARDMAN, u.a. in: LIMC IV 1 (1988) 728ff. s.v. Herakles; A.J. MALHERBE, in: RAC XIV (1988) 559ff. s.v. Herakles; MICHEL, AMULETTGEMMEN 382. - Zur Benennung der Figur: G. RACHEL LEVY, The oriental Οrigin of Herakles, JHS 54, 1934, 45ff; Η. SEΥRIG, Héraclès - Nergal, Syria 24, 1945, 62ff. Syria 25, 1948, 205ff.; BARB, Gnomon 41, 302 Anm.1, 306 Anm.4; BARB, DIVA MATRIΧ 227 Anm.150. - Zu den Kolikcharakteres: BONNER 62ff., 194; BARB, DIVA MATRIΧ 227 Anm.150 (Lit.). -Zu Alexander von Tralles: A. KRUG, Heilkunst und Heilkult, Medizin in der Antike (1985) 216f. - Zum Löwen in der Dekanmelothesie: 304 /CBd-690/(Lit. ).

Vgl.: Zu Motiv, Kolikcharakteres und Inschrift CΚΥΘΟYΟΡ/ ΚΟΛΟΚΕΡ ΚΟΛΟΦΟCΕIΡ: Rote Jaspisse DELATTE-DERCHAIN 203f. Nr. 274.276.277; Roter Jaspis AGD I, 3 MÜNCHEN 95 Taf. 254, 2720; Karneol EITREM, MAGISCHΕ GEMΜEN 76f. Nr. 7 Abb. 3; Gelber Jaspis AGHAGUE 354 Taf. 172, 1115. - Zu Material, Motiv und Kolikcharakteres: 389 /CBd-760/, 391 /CBd-762/(Vgl.)–394 /CBd-765/. - Zum Motiv ferner: Rote Jaspisse und Karneol HENIG - WHITING, GADARA 27 Nr. 257.258.259; Karneol RIDDER, DE CLERCQ COLL. 784 Taf. 29, 3482; Roter Jaspis SKOLUDA 18 /CBd-1706/. MICHEL, AMULETTGEMMEN 383 Abb. 10. - Zur Kombination Herakles/ Geburt: Roter Jaspis Skoluda 16 /CBd-1631/. MICHEL, AMULETTGEMMEN 383 Abb. 11; hier 389 /CBd-760/.