Michel, BM on CBd-579

S. Michel, Die Magischen Gemmen im Britischen Museum, 2001, 115, no. 181.

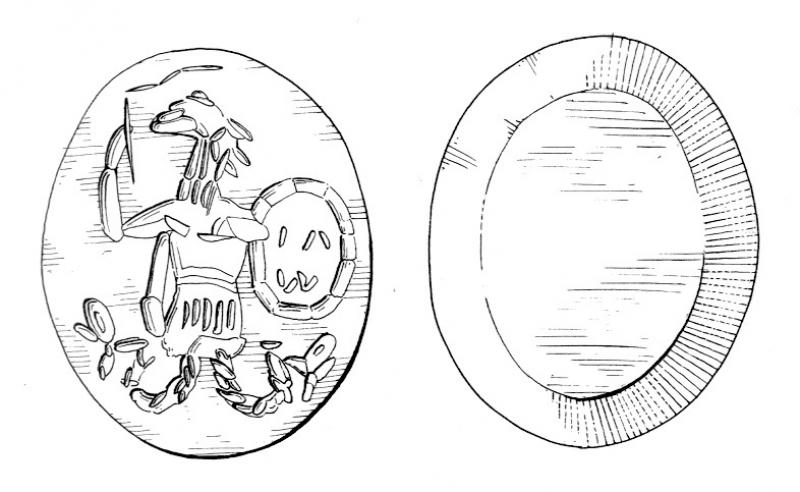

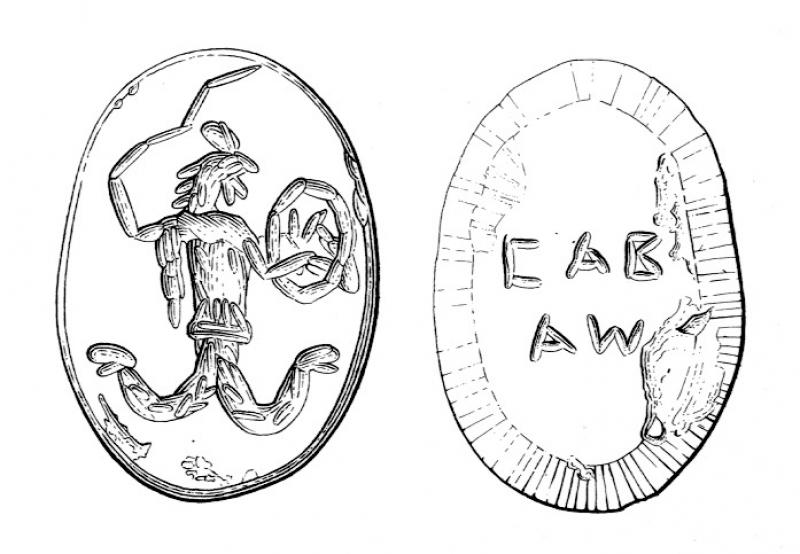

Dunkelgrüner Jaspis, poliert, in den Vertiefungen matt. Hochoval, beiderseits flach, Rand nach hinten abgeschrägt, Kante nach vorn. Großer Abspliß unten im Bildfeld der Vs. sowie kleine Absplisse an der Kante. Ringstein.

1,8 x 1,3 x 0,3

3. Jh.n.Chr.

Aus der Sammlung Blacas.

Brit. Mus. Inv. G 449, EA 56449.

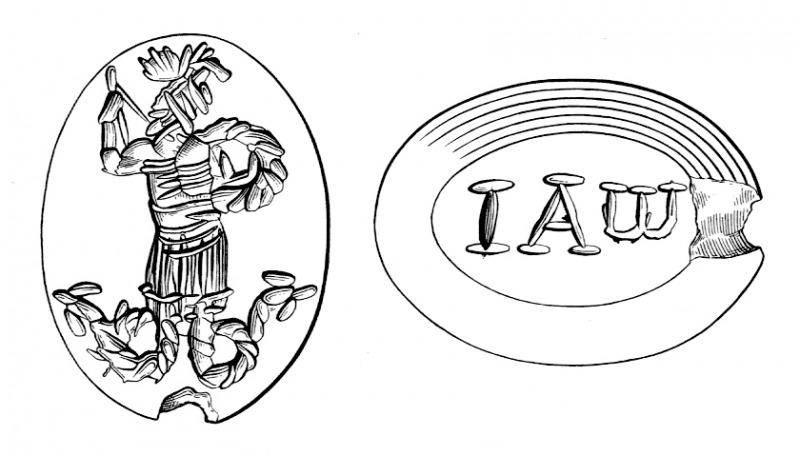

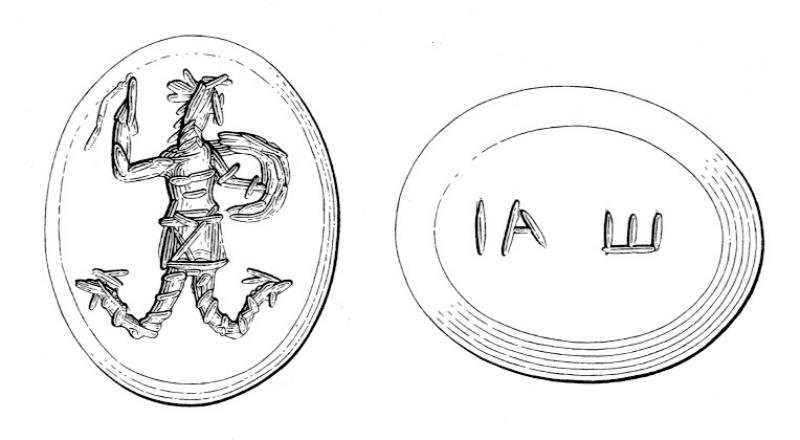

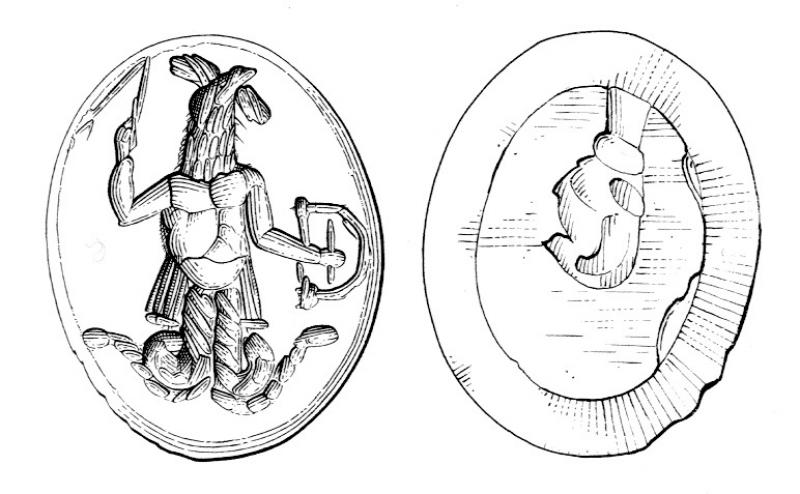

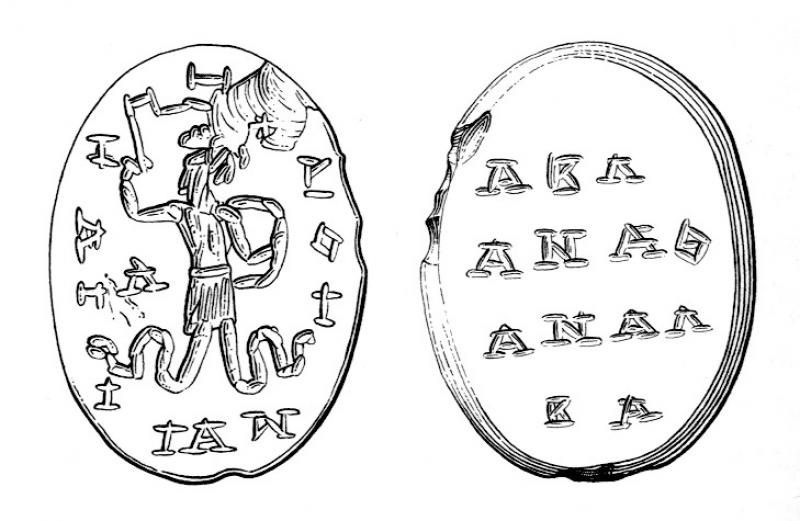

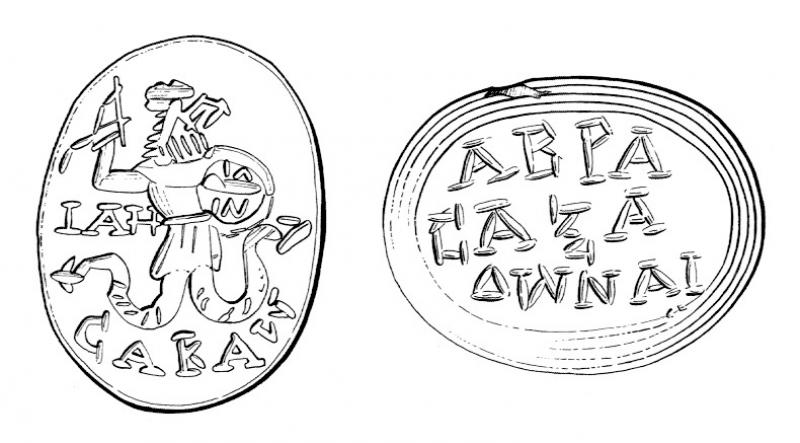

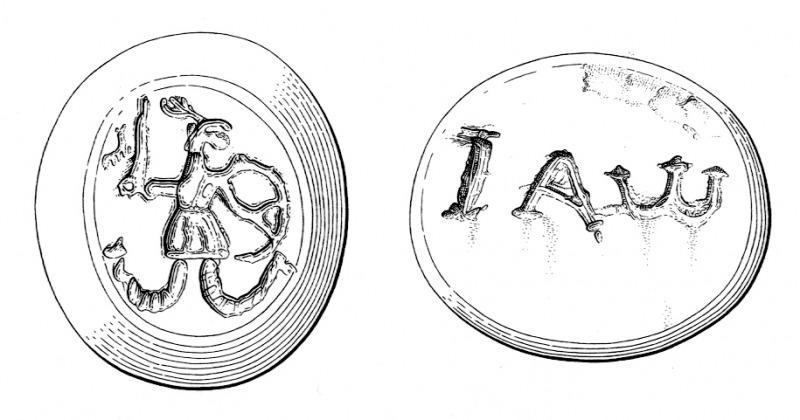

Vs.: Hahnenköpfiger Anguipedes, frontal, Kopf im Profil nach rechts. Der Kopf ist mit Hahnenkamm, spitzem, leicht geöffnetem Schnabel und dem darunter befindlichen Hautlappen naturalistisch dargestellt, der Hals ist gefiedert und geht auf Höhe der Schultern in einen menschlichen Oberkörper über. Drei Kerben quer über der Brust scheinen Kleidung oder Teile des Panzers zu bezeichnen. Um die Hüften ist durch senkrechte Parallelkerben ein breit gegürteter Lendenschurz angegeben. Der menschliche rechte Arm ist ausholend erhoben und schwingt die Peitsche, deren Schnur über dem Kopf der Figur weht. Der linke Arm ist vom Schulteransatz an von einem Rundschild in Vorderansicht verdeckt. Die Beine gehen, vom Lendenschurz verdeckt, in zwei sich symmetrisch vom Körper weg windende, gerippt gemusterte Schlangenleiber über. Nach einer omegaförmigen Windung enden sie in kugeligen, bärtigen Schlangenköpfen mit geöffneten Mäulern und daraus hervorzüngelnden, spitzen Doppelzungen. Auf dem Schild die Aufschrift:

IAW

->Iaô

Um den Schild herumlaufend:

AΕΗIΟΥW

->Vokalreihe

Am unteren Rand, unter dem Kopf des linken Schlangenbeines beginnend, in Kopfstellung des Steins lesbar:

APΠΟΝΧ ...... IΝTAPTΗΝWΦΙ

->Arponchnouphi-Logos

Unter der Achsel des Abraxas beginnend, dem Arm und Schwung der Peitsche folgend:

ΜAPΜAPAOΥWΘAΒPACAΞ

->Marmaraouôth, ->Abrasax

Rs.: Inschrift in sieben Reihen:

XA

ΒPAXΦΝ

ΕCCXΗP

ΦIXPΟΦΝ

ΥPWΦW

XWΒW

X

->Chabrach-Logos

Die Darstellung einer gepanzerten, hahnenköpfigen Figur mit Schlangenbeinen wiederholt sich stereotyp auf zahlreichen magischen Gemmen. Als Attribute sind meist ein Schild in die Linke sowie eine Peitsche in die Rechte gegeben, in Ausnahmefällen auch Schwert, Schlange oder Fackel, bisweilen sind zudem Sterne um die Figur verteilt. Meist blickt der Hahnenkopf nach rechts (181 /CBd-579/–204 /CBd-602/), bei den seltenen Fällen, in denen er nach links ausgerichtet ist (205 /CBd-603/–212 /CBd-610/), weist mitunter ein in der Rechten gehaltener Schild auf eine spiegelbildliche Wiedergabe des Motivs hin (Siegel, Kopie). Die als Schlangen gebildeten Beine können u-förmig, w-förmig, s-förmig oder auch spiralig antithetisch nach außen gewunden sein, auf dem Kopf der bärtigen Schlangen Oftmals ein Sonnendiskus. Einzelne Elemente der Kompositfigur lassen sich erklären, die Zusammensetzung zu einer Figur und deren Inhalte konnten bislang jedoch immer noch nicht eindeutig analysiert werden. Der Hahnenkopf - wohl über die jüdische Religion aus dem Persischen gekommen - ließe sich zunächst als solares Symbol erklären. Ebenso könnte ein apotropäischer Aspekt vermutet werden: mit dem ersten Hahnenschrei bei Sonnenaufgang hat nächtlicher Spuk ein Ende und auch mit der Geißel werden dämonische Mächte vertrieben. Da gemäß eines hebräischen Wortspiels der Name des Erzengels Gabriel sowohl „Gott ist mächtig” als auch „Hahn Gottes” gelesen werden kann, wollte man in dem Mischwesen sogar den Erzengel erkennen. Die Schlangenbeine erinnern wiederum an die griechischen Giganten und an den jüdischen Gigant Gibor, der mit dem Urmenschen Adam identifiziert wird. Weiterhin wollte man gerade in dieser Figur eine „Erfindung” der Sekte um den Gnostiker Basilides und so auch immer wieder gnostisches Erbe sehen. Nach dem imaginären System des Basilides gingen aus dem Paar Sophia/Dynamis (Weisheit/Kraft) in absteigender Folge 365 Engelsmächte als Repräsentanten der Himmelssphären hervor, die das Weltenjahr (Aion) bildeten und die sichtbare Welt sowie die Menschheit schufen. Als deren Anführer galt „Abraxas” - der Name, der auf den Gemmen häufig in Verbindung mit dem Hahnenköpfigen erscheint. Da schließlich im Hebräischen „Arba” zudem „vier” bedeutet, dürfte „Abraxas” ursprünglich wohl auch die kryptographische Umschreibung des mit vier Konsonanten geschriebenen jüdischen Gottesnamens Jahwe (Tetragramm) gewesen sein, der in Form von ->Iaô - häufiger noch als - Abrasax - die Darstellung begleitet oder als Aufschrift für den plakativ emporgehaltenen Schild dient. Während Jahwe im Alten Testament mehrmals als „(mein) Schild” angerufen wird, spricht die griechische Übersetzung der Septuaginta von dem „mit seinem Schild schützenden Vorkämpfer”, so daß nicht der Schild sondern das Mischwesen selbst mit dem jüdischen Gott gleichzusetzen wäre. Eine Erklärun für den Hahnenkopf wäre eventuell auch dadurch gegeben, daß die demotischen bzw. koptischen Worte für Huhn oder Hahn ähnlich der Umschrift des jüdischen Tetragrammaton klingen. Unbestritten ist der solare Charakter des Schlangenbeinigen, der neben der Bezeichnung ->Ιaô, die in hellenistischer Zeit im gesamten magischen Bereich für den Sonnengott gebräuchlich war, etwa auch durch die Peitsche (Attribut des Sonnengottes) sowie die Schlangenbeine mit den Sonnenscheiben auf den Köpfen zum Ausdruck kommt. In den magischen Papyri ist die Figur an sich nicht beschrieben, doch wird der mit ihr assoziierte Name „Abraxas” als kryptographischer Gottesname erläutert und durch Zahlenmagie eine alles umfassende Gottheit charakterisiert, wenn es z.B. heißt, „Abraxas” habe die Buchstabenzahl 7 nach den Weltbeherrschern und die Zahlensumme 365 nach den Tagen des Jahres (BΕΤΖ/PREISEΝDAΝΖ, PGM VIII 49).

Der Gemmenschneider war bemüht, naturalistisch und detailliert zu arbeiten, was besonders in der Ausführung des Hahnenkopfes deutlich wird. Wölbungen stehen in Bezug zu linearen Kerben und auch beinahe kugeligen Formen (Schlangenköpfe). Die Figur ist gut proportioniert und wirkt in ihrer Haltung kraftvoll und dynamisch, insbesondere durch den geöffneten, aggressiv wirkenden Hahnenschnabel und die durch die Inschrift wiederholte Linie des Peitschenschwungs. In der Politur kontrastieren matte Vertiefungen mit hoch glänzender Oberfläche.

Publ.: BONNER 142 Anm.12 und 205 Αnm.112.

Lit.: Ζu Motiv und Thema: A. REINLE, Die Gemmen des Säckinger Vortragkreuzes, UrSchw 13, 1949, 17ff.; BONNER 123ff.; M.P. ΝILSSON, The Anguipède of Magical Amulets, HThR 44, 1951, 61ff.; TEPOSU-DAVID (1959) 463ff.; BARB, ABRAXAS-STUDIEN 76ff.; DELATTE-DERCHAIN 23ff.; ΖΑZOFF (1965) 100ff. zu Νr. 551; M.J. CHAVANE, Une Intaille Magique, Salamine de Chypre IV, Anthologie Salaminienne, 1973, 125-131, Taf. 30.31; SCHWARTZ (1979) 155ff.; K. RUDOLPH, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion (1980) 332f.; M. LE GLAΥ, in: LIMC I 1 (1981) 2ff. s.v. Abraxas; PHILIPP, BERLIN 22, 101ff. zu Νr. 158 /CBd-2113/ (Lit.); ABD ΕL-MOHSEN ΕL KHASHAB, Une pierre gravée du Musée du Caire représentant le bige solare, ΕtTrav 13, 1983, 170-177; DERS., The Cocks, the Cat, and the Chariοt of the Sun, ΖPΕ 55, 1984, 217; H. GITLER, Four Magical and Christian Amulets, Liber Annuus 40, 1990, 367ff. zu Abb. 1, 369 Anm. 21 (Lit.); MERKELBACH, ABRASAX passim; MARTINEZ, LOVE CHΑRΜ 10 Anm.40, 77f.; HENIG, CAMBRIDGE 231 zu Νr. 508 /CBd-118/; ΖWIERLEIN-DIEHL., KÖLN 29ff., 65ff. zu Νr. 9 /CBd-1947/–12 /CBd-1949/; W.M. BRASHEAR, Gnomon 68, Heft 5, 1996, 450; A. MASTROCINQUE, Studi sulle Gemme Gnostiche, ΖPΕ 120, 1998, 121f. - Zum Zahlenwert des Namens Abrasax: ΒETΖ/PREISENDANZ PGM VIII 61, XIII 84, 466, 597, 156; BETΖ 331 (Abrasax). - Ζu Zahlen/Zahlenmagie W.M. BRASHEAR, Gnomon 68, Heft 5, 1996, 4501 (Lit.).

Vgl.: Zum Schild mit Aufschrift IΑW: 189 /CBd-587/(Vgl.), 194 /CBd-592/, 199 /CBd-597/, 201 /CBd-599/. - Ζu Motiv und ->Marmaraouôth: Grüner Jaspis SOUTHESK COLL. 138f. Taf. 13, Ν 1; hier 188 /CBd-586/, ferner 228 /CBd-626/. - Ζu ->Iaô, ->Abrasax: 190 /CBd-588/, 197 /CBd-595/(Vgl.),202 /CBd-600/(Vgl.) 235 /CBd-633/. - Zum Motiv Schlangenbeiniger mit Hahnenkopf, Schild und Peitsche, Kopf nach rechts: Grüne Jaspisse SOUTHESK COLL. 140f. Ν 2-4 (ohne Abb.); Grün-roter und grüner Jaspis AGD III KASSEL 226f. Taf. 100, 127 und 229 Taf. 102, 137; Grüner Jaspis AGWIEN III 171f. Taf. 104, 2232 /CBd-2476/; Βräunlicher Jaspis PANΝUTI, NAPOLI 312f. Νr. 277; Grünbraune Jaspisse und Chalcedon DELATTE-DERCHAΙN 29f. Νr. 12.16, 33f. Νr. 25.26; Rot-grüner Jaspis PHILIPP, BERLIN 104 Taf. 42, 164 /CBd-2119/; Grüner Jaspis AGHAGUE 351 Taf. 169, 1098; Hämatit und grünbrauner Jaspis BONNER 280f. Taf. 8, 168 /CBd-1369/.171 /CBd-1372/; Heliotrop SKOLUDA 3 /CBd-1734/, STERNBERG, AUKTION 23, 1989, 661 Νr. 215; Heliotrop I.S. WEBER, Kostbare Steine. Die Gemmensammlung des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz (1992) 222 Νr. 327; Chalcedon AGD I, 3 MÜNCHEN 121 Taf. 280, 2910; Marmor, rot-gelb RIDDER, DE CLERCQ COLL. 765 Taf. 28, 3442; hier 182 /CBd-580/(Vgl.), 183 /CBd-581/(Vgl.), 184 /CBd-582/–188 /CBd-586/ (Vgl.), 189 /CBd-587/(Vgl.)–192 /CBd-590/(Vgl.), 193 /CBd-591/(Vgl.)–196 /CBd-594/(Vgl.), 197 /CBd-595/(Vgl.), 198 /CBd-596/(Vgl.), 199 /CBd-597/–202 /CBd-600/(Vgl.), 633 /CBd-992/, 634 /CBd-993/. - Zum Motiv Schlangenbeiniger mit Hahnenkopf nach links: 205 /CBd-603/(Vgl.)–212 /CBd-610/. - Zum Motiv allg.: 213 /CBd-611/–238 /CBd-636/.

Dunkelgrüner Jaspis, poliert, in den Vertiefungen matt. Hochoval, beiderseits flach, Rand nach hinten abgeschrägt, Kante nach vorn. Großer Abspliß unten im Bildfeld der Vs. sowie kleine Absplisse an der Kante. Ringstein.

1,8 x 1,3 x 0,3

3. Jh.n.Chr.

Aus der Sammlung Blacas.

Brit. Mus. Inv. G 449, EA 56449.

Vs.: Hahnenköpfiger Anguipedes, frontal, Kopf im Profil nach rechts. Der Kopf ist mit Hahnenkamm, spitzem, leicht geöffnetem Schnabel und dem darunter befindlichen Hautlappen naturalistisch dargestellt, der Hals ist gefiedert und geht auf Höhe der Schultern in einen menschlichen Oberkörper über. Drei Kerben quer über der Brust scheinen Kleidung oder Teile des Panzers zu bezeichnen. Um die Hüften ist durch senkrechte Parallelkerben ein breit gegürteter Lendenschurz angegeben. Der menschliche rechte Arm ist ausholend erhoben und schwingt die Peitsche, deren Schnur über dem Kopf der Figur weht. Der linke Arm ist vom Schulteransatz an von einem Rundschild in Vorderansicht verdeckt. Die Beine gehen, vom Lendenschurz verdeckt, in zwei sich symmetrisch vom Körper weg windende, gerippt gemusterte Schlangenleiber über. Nach einer omegaförmigen Windung enden sie in kugeligen, bärtigen Schlangenköpfen mit geöffneten Mäulern und daraus hervorzüngelnden, spitzen Doppelzungen. Auf dem Schild die Aufschrift:

IAW

->Iaô

Um den Schild herumlaufend:

AΕΗIΟΥW

->Vokalreihe

Am unteren Rand, unter dem Kopf des linken Schlangenbeines beginnend, in Kopfstellung des Steins lesbar:

APΠΟΝΧ ...... IΝTAPTΗΝWΦΙ

->Arponchnouphi-Logos

Unter der Achsel des Abraxas beginnend, dem Arm und Schwung der Peitsche folgend:

ΜAPΜAPAOΥWΘAΒPACAΞ

->Marmaraouôth, ->Abrasax

Rs.: Inschrift in sieben Reihen:

XA

ΒPAXΦΝ

ΕCCXΗP

ΦIXPΟΦΝ

ΥPWΦW

XWΒW

X

->Chabrach-Logos

Die Darstellung einer gepanzerten, hahnenköpfigen Figur mit Schlangenbeinen wiederholt sich stereotyp auf zahlreichen magischen Gemmen. Als Attribute sind meist ein Schild in die Linke sowie eine Peitsche in die Rechte gegeben, in Ausnahmefällen auch Schwert, Schlange oder Fackel, bisweilen sind zudem Sterne um die Figur verteilt. Meist blickt der Hahnenkopf nach rechts (181 /CBd-579/–204 /CBd-602/), bei den seltenen Fällen, in denen er nach links ausgerichtet ist (205 /CBd-603/–212 /CBd-610/), weist mitunter ein in der Rechten gehaltener Schild auf eine spiegelbildliche Wiedergabe des Motivs hin (Siegel, Kopie). Die als Schlangen gebildeten Beine können u-förmig, w-förmig, s-förmig oder auch spiralig antithetisch nach außen gewunden sein, auf dem Kopf der bärtigen Schlangen Oftmals ein Sonnendiskus. Einzelne Elemente der Kompositfigur lassen sich erklären, die Zusammensetzung zu einer Figur und deren Inhalte konnten bislang jedoch immer noch nicht eindeutig analysiert werden. Der Hahnenkopf - wohl über die jüdische Religion aus dem Persischen gekommen - ließe sich zunächst als solares Symbol erklären. Ebenso könnte ein apotropäischer Aspekt vermutet werden: mit dem ersten Hahnenschrei bei Sonnenaufgang hat nächtlicher Spuk ein Ende und auch mit der Geißel werden dämonische Mächte vertrieben. Da gemäß eines hebräischen Wortspiels der Name des Erzengels Gabriel sowohl „Gott ist mächtig” als auch „Hahn Gottes” gelesen werden kann, wollte man in dem Mischwesen sogar den Erzengel erkennen. Die Schlangenbeine erinnern wiederum an die griechischen Giganten und an den jüdischen Gigant Gibor, der mit dem Urmenschen Adam identifiziert wird. Weiterhin wollte man gerade in dieser Figur eine „Erfindung” der Sekte um den Gnostiker Basilides und so auch immer wieder gnostisches Erbe sehen. Nach dem imaginären System des Basilides gingen aus dem Paar Sophia/Dynamis (Weisheit/Kraft) in absteigender Folge 365 Engelsmächte als Repräsentanten der Himmelssphären hervor, die das Weltenjahr (Aion) bildeten und die sichtbare Welt sowie die Menschheit schufen. Als deren Anführer galt „Abraxas” - der Name, der auf den Gemmen häufig in Verbindung mit dem Hahnenköpfigen erscheint. Da schließlich im Hebräischen „Arba” zudem „vier” bedeutet, dürfte „Abraxas” ursprünglich wohl auch die kryptographische Umschreibung des mit vier Konsonanten geschriebenen jüdischen Gottesnamens Jahwe (Tetragramm) gewesen sein, der in Form von ->Iaô - häufiger noch als - Abrasax - die Darstellung begleitet oder als Aufschrift für den plakativ emporgehaltenen Schild dient. Während Jahwe im Alten Testament mehrmals als „(mein) Schild” angerufen wird, spricht die griechische Übersetzung der Septuaginta von dem „mit seinem Schild schützenden Vorkämpfer”, so daß nicht der Schild sondern das Mischwesen selbst mit dem jüdischen Gott gleichzusetzen wäre. Eine Erklärun für den Hahnenkopf wäre eventuell auch dadurch gegeben, daß die demotischen bzw. koptischen Worte für Huhn oder Hahn ähnlich der Umschrift des jüdischen Tetragrammaton klingen. Unbestritten ist der solare Charakter des Schlangenbeinigen, der neben der Bezeichnung ->Ιaô, die in hellenistischer Zeit im gesamten magischen Bereich für den Sonnengott gebräuchlich war, etwa auch durch die Peitsche (Attribut des Sonnengottes) sowie die Schlangenbeine mit den Sonnenscheiben auf den Köpfen zum Ausdruck kommt. In den magischen Papyri ist die Figur an sich nicht beschrieben, doch wird der mit ihr assoziierte Name „Abraxas” als kryptographischer Gottesname erläutert und durch Zahlenmagie eine alles umfassende Gottheit charakterisiert, wenn es z.B. heißt, „Abraxas” habe die Buchstabenzahl 7 nach den Weltbeherrschern und die Zahlensumme 365 nach den Tagen des Jahres (BΕΤΖ/PREISEΝDAΝΖ, PGM VIII 49).

Der Gemmenschneider war bemüht, naturalistisch und detailliert zu arbeiten, was besonders in der Ausführung des Hahnenkopfes deutlich wird. Wölbungen stehen in Bezug zu linearen Kerben und auch beinahe kugeligen Formen (Schlangenköpfe). Die Figur ist gut proportioniert und wirkt in ihrer Haltung kraftvoll und dynamisch, insbesondere durch den geöffneten, aggressiv wirkenden Hahnenschnabel und die durch die Inschrift wiederholte Linie des Peitschenschwungs. In der Politur kontrastieren matte Vertiefungen mit hoch glänzender Oberfläche.

Publ.: BONNER 142 Anm.12 und 205 Αnm.112.

Lit.: Ζu Motiv und Thema: A. REINLE, Die Gemmen des Säckinger Vortragkreuzes, UrSchw 13, 1949, 17ff.; BONNER 123ff.; M.P. ΝILSSON, The Anguipède of Magical Amulets, HThR 44, 1951, 61ff.; TEPOSU-DAVID (1959) 463ff.; BARB, ABRAXAS-STUDIEN 76ff.; DELATTE-DERCHAIN 23ff.; ΖΑZOFF (1965) 100ff. zu Νr. 551; M.J. CHAVANE, Une Intaille Magique, Salamine de Chypre IV, Anthologie Salaminienne, 1973, 125-131, Taf. 30.31; SCHWARTZ (1979) 155ff.; K. RUDOLPH, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion (1980) 332f.; M. LE GLAΥ, in: LIMC I 1 (1981) 2ff. s.v. Abraxas; PHILIPP, BERLIN 22, 101ff. zu Νr. 158 /CBd-2113/ (Lit.); ABD ΕL-MOHSEN ΕL KHASHAB, Une pierre gravée du Musée du Caire représentant le bige solare, ΕtTrav 13, 1983, 170-177; DERS., The Cocks, the Cat, and the Chariοt of the Sun, ΖPΕ 55, 1984, 217; H. GITLER, Four Magical and Christian Amulets, Liber Annuus 40, 1990, 367ff. zu Abb. 1, 369 Anm. 21 (Lit.); MERKELBACH, ABRASAX passim; MARTINEZ, LOVE CHΑRΜ 10 Anm.40, 77f.; HENIG, CAMBRIDGE 231 zu Νr. 508 /CBd-118/; ΖWIERLEIN-DIEHL., KÖLN 29ff., 65ff. zu Νr. 9 /CBd-1947/–12 /CBd-1949/; W.M. BRASHEAR, Gnomon 68, Heft 5, 1996, 450; A. MASTROCINQUE, Studi sulle Gemme Gnostiche, ΖPΕ 120, 1998, 121f. - Zum Zahlenwert des Namens Abrasax: ΒETΖ/PREISENDANZ PGM VIII 61, XIII 84, 466, 597, 156; BETΖ 331 (Abrasax). - Ζu Zahlen/Zahlenmagie W.M. BRASHEAR, Gnomon 68, Heft 5, 1996, 4501 (Lit.).

Vgl.: Zum Schild mit Aufschrift IΑW: 189 /CBd-587/(Vgl.), 194 /CBd-592/, 199 /CBd-597/, 201 /CBd-599/. - Ζu Motiv und ->Marmaraouôth: Grüner Jaspis SOUTHESK COLL. 138f. Taf. 13, Ν 1; hier 188 /CBd-586/, ferner 228 /CBd-626/. - Ζu ->Iaô, ->Abrasax: 190 /CBd-588/, 197 /CBd-595/(Vgl.),202 /CBd-600/(Vgl.) 235 /CBd-633/. - Zum Motiv Schlangenbeiniger mit Hahnenkopf, Schild und Peitsche, Kopf nach rechts: Grüne Jaspisse SOUTHESK COLL. 140f. Ν 2-4 (ohne Abb.); Grün-roter und grüner Jaspis AGD III KASSEL 226f. Taf. 100, 127 und 229 Taf. 102, 137; Grüner Jaspis AGWIEN III 171f. Taf. 104, 2232 /CBd-2476/; Βräunlicher Jaspis PANΝUTI, NAPOLI 312f. Νr. 277; Grünbraune Jaspisse und Chalcedon DELATTE-DERCHAΙN 29f. Νr. 12.16, 33f. Νr. 25.26; Rot-grüner Jaspis PHILIPP, BERLIN 104 Taf. 42, 164 /CBd-2119/; Grüner Jaspis AGHAGUE 351 Taf. 169, 1098; Hämatit und grünbrauner Jaspis BONNER 280f. Taf. 8, 168 /CBd-1369/.171 /CBd-1372/; Heliotrop SKOLUDA 3 /CBd-1734/, STERNBERG, AUKTION 23, 1989, 661 Νr. 215; Heliotrop I.S. WEBER, Kostbare Steine. Die Gemmensammlung des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz (1992) 222 Νr. 327; Chalcedon AGD I, 3 MÜNCHEN 121 Taf. 280, 2910; Marmor, rot-gelb RIDDER, DE CLERCQ COLL. 765 Taf. 28, 3442; hier 182 /CBd-580/(Vgl.), 183 /CBd-581/(Vgl.), 184 /CBd-582/–188 /CBd-586/ (Vgl.), 189 /CBd-587/(Vgl.)–192 /CBd-590/(Vgl.), 193 /CBd-591/(Vgl.)–196 /CBd-594/(Vgl.), 197 /CBd-595/(Vgl.), 198 /CBd-596/(Vgl.), 199 /CBd-597/–202 /CBd-600/(Vgl.), 633 /CBd-992/, 634 /CBd-993/. - Zum Motiv Schlangenbeiniger mit Hahnenkopf nach links: 205 /CBd-603/(Vgl.)–212 /CBd-610/. - Zum Motiv allg.: 213 /CBd-611/–238 /CBd-636/.

Last modified: 2015-09-08 14:37:21

Link: cbd.mfab.hu/pandecta/310