Michel, BM on CBd-557

S. Michel, Die Magischen Gemmen im Britischen Museum, 2001, 101, no. 159.

Lapislazuli, leicht poliert. Hochformatig rechteckig, beiderseits flach, Rand nach hinten abgeschrägt, Kanten scharf. Gut erhalten, untere linke Ecke der Rs. wohl bei der Herstellung abgesprungen, begradigt und zurechtgeschnitten. Ringstein oder Medaillon.

2,5 x 2,0 x 0,3

2. Jh.n.Chr.

Herkunft unbekannt.

Brit. Mus. Inv. G 12, EA 56012.

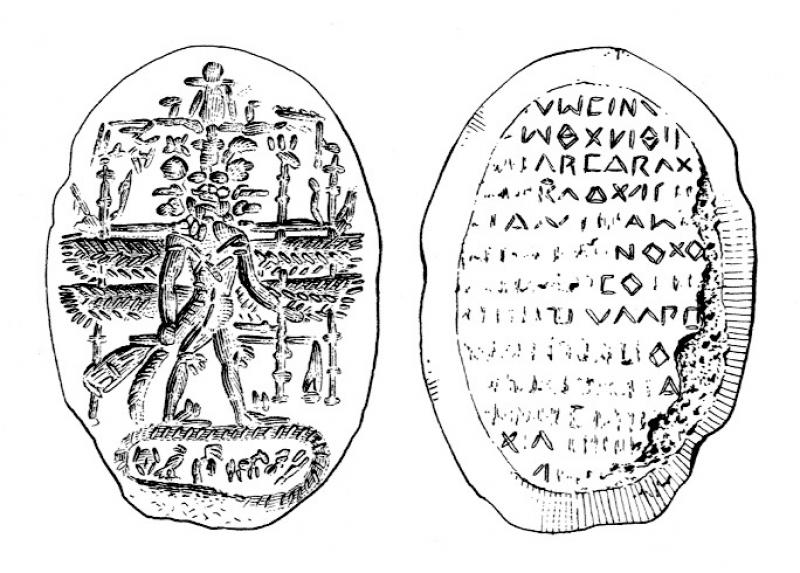

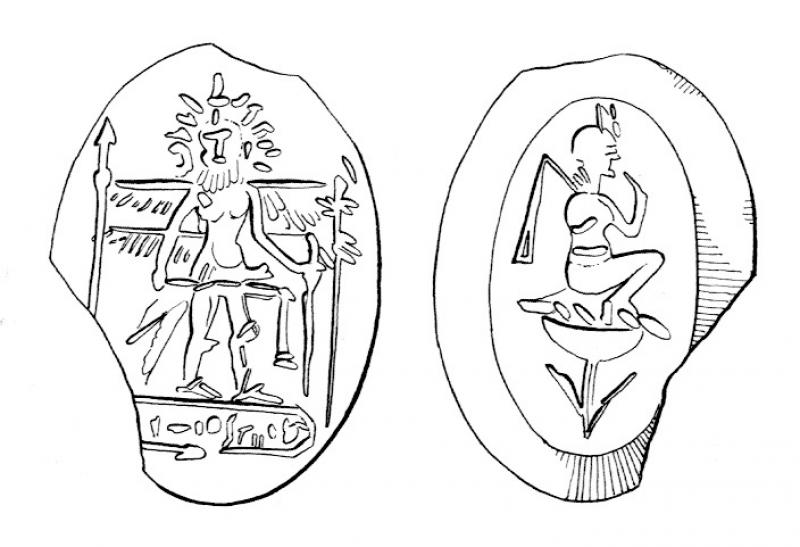

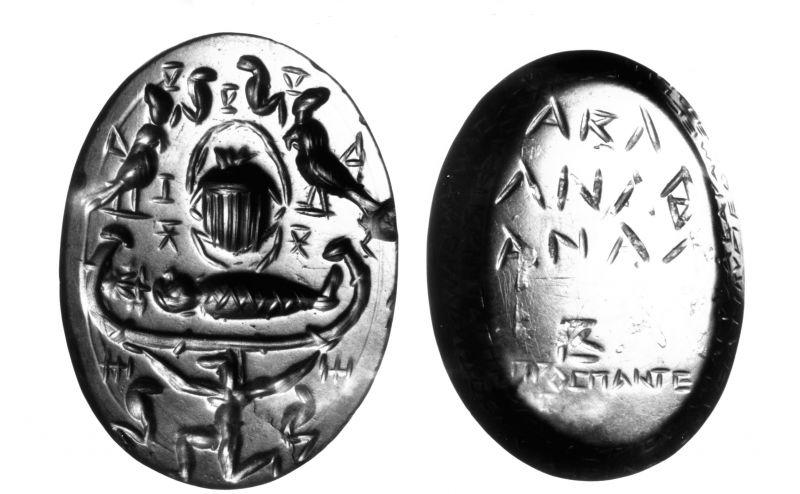

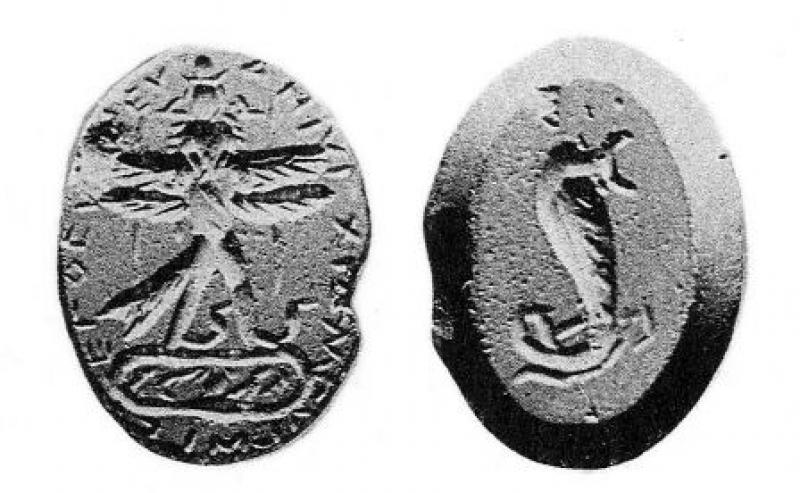

Vs.: Pantheos frontal auf einer querovalen Kartusche stehend, die aus einem gerippt gemusterten Ouroboros besteht, dessen Kopf und Schwanz unten aufeinander treffen. In der Kartusche sieben Tiere: links ein Skarabäus in Aufsicht senkrecht nach oben ausgerichtet, darauf folgend, jeweils im Profil nach rechts, Falke, Bock, Schakal, Löwe, wohl ein Krokodil und schließlich eine aufgerichtete Schlange. Bei dem Pantheos sind die Beine mit beulenartig verdickten Knien in Schrittstellung nach rechts gezeigt, die Füße mit spitzen, federbüschelartigen Kerben versehen, die die spitzen Ohren der Schakalschuhe andeuten. Links vom Gesäß ein großer Vogelschwanz sowie ein gerippt gemusterter Krokodilsschwanz. Brust- und Bauchpartie scheinen unbekleidet zu sein und sind mit zwei x-förmig gekreuzten Kerben markiert. Die Figur hat zwei Armpaare, die unteren Arme sind leicht gebeugt nach links und rechts ausgestreckt, die Hände nicht ausgearbeitet. In der Rechten eine Peitsche, ein am Schwanz gehaltener, in Aufsicht gezeigter Skorpion sowie eine Schlange, die sich - von der Figur verdeckt - hinten um diese windet und mit dem Kopf rechts neben der Hüfte hervorschlängelt (oft in der Literatur als Phallus mißverstanden). In der Linken ein Flagellum und ein am Schwanz gehaltener Löwe. Das obere dünne Armpaar ist kaum als solches erkennbar, da es mit der Oberkante der zwei hinter dem Rücken hervorragenden Flügelpaare zusamentrifft und die Hände nicht ausgearbeitet sind. Entlang der über den Flügeln ausgestreckten Arme sind Hieroglyphen (oder Gegenstände wie Messer und Schlangen) aufgereiht, die der Gott wohl tragen soll. Hinter den Flügelpaaren ragen oben links und rechts standartenähnlich zwei mit Dreiecken bekrönte Was-Ζepter empor. Die Flügel sind jeweils durch waagerechte Flügelarme zweigeteilt, die obere Hälfte kreuzmusterartig gefiedert, die untere als Schwungfedern gestrichelt. Der Kopf des Pantheos ist als Maske mit gestricheltem Bart, großer Mulde für die breite Nase und kurzen Kerben für Mund und Augen entworfen, so daß das Gesicht an eine „Besfratze” erinnert. Der Kopf ist aureolenähnlich umkreist, vier rudimentäre Τierprotomen stehen an jeder Kopfseite ab, oben eine Krone - entweder Atefkrone oder verkümmerte Tierprotomen als Kerbengewirr.

Rs.: Inschrift in acht Reihen:

IAΕWΒAΦPΕΝΕ

ΜΟΥΝΟΘΙΛAPIΚ

PΙΦΙAΕΥΕAIΦΙ

PΚIPAΛΙΘΟΝΥΟ

ΜΕΝΕPΦAΒWΕ

AΙΔΟTAIΧAPΙΝ

ΗPWΝIΜAΠPΟ

CΠAΝTAC

->Ιaeô-Palindrom, δόται χάριν Ἡρωνιμᾳ πρὸς πάντας, „Gunst sei der Hieronima in den Augen aller gegeben”

Bonner liest den Namen als Heronilla, ob Μ oder ΛΛ ist nicht eindeutig zu entscheiden. Derartige Charitêsia werden - außer an den greisen Sonnengott - bevorzugt an Harpokrates, den jungen Sonnengott gerichtet.

Das Bild des als Statuette und auf magischen Stelen seit ptolemäischer Zeit bekannten „Pantheos” entspricht der Darstellung auf der Rückseite der Metternichstele. Inhaltlich wird das Motiv mit der Vorstellung vom abendlichen Sonnengott verbunden, den die magischen Papyri als Greis schildern (BΕΤΖ/PREISΕΝDΑΝΖ, PGM IV 1695f.). Das bärtige Gesicht mit rundlicher Nase gleicht dem des Bes, bei der Darstellung der Metternichstele ist es eine „Besmaske”, die von Horus getragen wird. Wie die Messer und Zepter sind auch die Tierköpfe und Bierschwänze, die am Körper oder seitlich des Kopfes hervorragen, aussagekräftige Symbole. Der Krokodilsschwanz wird beispielsweise als Symbol der Finsternis gewertet oder mit der Ηieroglyphe für „schwarz” assoziiert (km). Die Τierprotomen und -teile scheinen Reminiszensen an all die Erscheinungsformen zu sein, die der Sonnengott angefangen vom morgendlichen Aufgang im Osten bis zum abendlichen Untergang im Westen imaginär durchwandert, bevor er am Abend als Greis in die Unterwelt eintaucht, sie in der Nacht durchschreitet und dann allmorgendlich in Harpokrates verjüngt wiedergeboren wird. Der Brooklyn-Papyrus verrät ähnlich wie einige Gemmeninschriften, daß der Pantheos vorrangig als Schutzgottheit angesehen wurde, die man um Schutz vor allem Übel bat. Der Gott wird verschieden benannt, die Gemmen assoziieren ihn oftmals mit der Bezeichnung ->Bainchôôôch.

Kleinteilig detailliert geschnitten, dennoch nicht klar verständlich, sondern eher unübersichtlich und verwirrend. Der unklar wirkende Lapislazuli mag auch wegen beabsichtigter „Verdunkelung” bzw. Mystifizierung des Bildes gewählt worden sein. Die Raumnutzung ist gut, die Proportionen sind stimmig.

Publ.: ΒUDGE, GUIDE 240; BONNER, ΒRITMUS 331 Taf. 98, 42.

Lit.: Zum Motiv: BONNER 156ff., 253, 259; A.A. BARB Gnomon 41, 1969, 304; DELATTE-DERCHAIN 126ff.; AGD III KASSEL 241f. zu Νr. 175; SCHWARTZ (1979) 173f.; PHILLIP, BERLIN 18f., 109f. zu Νr. 176 /CBd-2131/; ZWIERLEIN-DIEHL, KÖLN 18ff.; Ν. VLASSA, Interpretarea unei geme magice greco-egiptene, ActaMusΝapoca 17, 1980, 483ff. - Ζum Thema: S. SAUΝERON, Le papyrus magique illustré de Brooklyn. Wilbour Monographs III (1970) 11-16, 18f. Fig. 2.3; W. FAUTH, Arbath Iao. Zur mystischen Vierheft in griechischen und koptischen Ζaubertexten und in gnostischen oder apokryphen Schriften des christlichen Orients, OrChr 67, 1983, 103 Anm.231; Ε. DOETSCH-AMBERGER, Bes auf der Blüte, in: Religion und Philosophie im Alten Ägypten, Festschrift Ph. Derchain, ΟLA 39 (Hrsg. U. Verhoeven - Ε. Graefe 1991) 126; W.M. BRASHEAR, Gnomon 68, Heft 5, 1996, 450 (Lit.). - Zur Metternichstele: W. GOLENISCHEFF, Die Metternichstele (1877) Taf. I.III (Vs. Horus, Rs. Pantheos); Ε.A.W. BUDGE, The Gods of the Εgyptians II (1904) 273; C.Ε. SANDER-HANSEN, Die Texte der metternichstele. Analecta Aegyptiaca VII (1956). - Ζum Krokodilsschwanz: HARRAUER, MELIOUCHOS 37 Anm.36 und 79ff.; L. KÁKOSY, in: LÄ III (1980) 808 s.ν.Krokodil. - Zum Namen des Gottes: 160 /CBd-2115/(Lit.), 163 /CBd-2118/(Lit.). - Ζu ΔOC ΧΑΡIΝ-Bitten (Charitêsia): 120 /CBd-2093/(Lit.).

Vgl.: ΖaubersteΙ aus Serpentin mit Relief „Pantheos”: I. WOLDERING, Ausgewählte Werke der Aegyptischen Sammlung. Bildkataloge des Kestner-Museums Hannover I (1958) 82 Abb. 84. - Ζu der Kartusche mit den Tieren: Fayence 158 /CBd-556/. - Ζu Form, Motiv, Material und ΔΟC ΧΑPIΝ-Bitte: 160 /CBd-558/, 163 /CBd-561/. - Ζu Motiv und Material: Lapislazuli SCHWARTZ (1979) 175 Taf. 37, 33 /CBd-1779/; Lapislazuli GETTY ΜUSEUΜ Inv. 82.AΝ.162.77 /CBd-2335/ (unpubl.); Lapislazuli DELATTE-DERCHAIN 132f. Νr. 168.169, 139f. Νr. 180; Lapislazuli SOUTΗESK COLL. 176f. Ν 56 (ohne Abb.); Lapislazuli AGHAGUE 358 Taf. 174, 1131; Lapislazuli SLIWA, CIAZΥNSKI COLL. 74 Taf. 20, 97 /CBd-200/; ferner Glas, blau FOSSING, KOPENHAGEN 252 Νr. 1874 (ohne Abb.); Glassatz, blau GETTY MUSEUM Inv. 83.AΝ.437.46 /CBd-2342/ (unpubl.); hier 160 /CBd-558/–163 /CBd-561/, 166 /CBd-564/, ferner Glas, blau 167 /CBd-565/, 168 /CBd-566/. - Zur Form: Serpentin BONNER 296 Taf. 12, 257 /CBd-1435/. - Zur Inschrift ΔΟC ΧΑΡIΝ allg.: Magnetit SCHWARTZ (1979) 175 Taf. 37, 32 /CBd-1778/; Grüner Jaspis DELATTE-DERCHAΙN 242 Νr. 333; Gelber Jaspis DELATTE-DERCHAIN 153 Νr. 199; Grüner Jaspis BONNER 254 Taf. 1, 7 /CBd-1158/; Heliotrop PANNUTI, ΝAPOLI 303f. Νr. 270; Grün-roter Jaspis AGD III KASSEL 226f Taf. 100, 127; hier 120 /CBd-520/, 134 /CBd-534/(Vgl.). - Zum Motiv: Grün-brauner Jaspis AGD III KASSEL 241 Taf. 109, 175; Jaspisse (ohne Farbangabe), schwarzer Jaspis, Hämatite, Sardonyx, grüne Jaspisse DELATTE-DERCHAIN 131 ff. Νr. 166.167.170-176; Grüner Jaspis ΝEVEROV (1978) 838 Taf. 169, 14; Heliotrop und unident. GETTΥ MUSEUM Inv. 84.AΝ.1.82 /CBd-2369/ (unpubl.), Inv. 84.AΝ.1.83 /CBd-2370/ (unpubl.); Grüne Jaspisse, Heliotrop, schwarzer Jaspis und unident., hell grau-grün BONNER 295f. Taf. 12, 254 /CBd-1432/.255 /CBd-1433/.258 /CBd-1437/, 316 Taf. 21, 374 /CBd-1080/, 296 Taf. 12, 259 /CBd-1438/, 296 Taf. 12, 256 /CBd-1434/; Grüner Jaspis AGD IV HAΜBURG 387 Taf. 265, 76; Chalcedon und grüner Jaspis RIDDER, DE CLERCQ COLL. 776f. Taf. 29, 3468 und 779f. Taf 29, 3471; Brauner, braungrüner Jaspis, Plasma und Glas PHILIPP, BERLIN 109ff. Taf. 451, 176 /CBd-2131/–179 /CBd-2134/; Grüner Jaspis SCHWARTZ (1979) 174f. Taf. 37, 31 /CBd-1777/; Grüner Jaspis STERNBERG, AUKTION 23, 1989, 68f. Νr. 228; Grüner Jaspis, Heliotrop und Karneol AGWIEN III 1651 Taf 991, 2216 /CBd-2461/–2218 /CBd-2462/; Grüner Jaspis, gelb-rot gesprenkelt und von Chalcedon durchsetzt und unident. grün SKOLUDA 5 /CBd-1666/.6 (unpubl.); Brauner Jaspis und Hämatit FLORENZ Mus.Arch. Inv. Amulette 1.2 (unpubl.); Rotes Jaspis-Frgt. CASAL GARCÍA I 188, II 79 Νr. 500; Hämatit METROPOLITAN MUSEUM Inv. 10.130.1394 /CBd-1144/ (unpubl.); hier 164 /CBd-562/, 165 /CBd-563/, 169 /CBd-567/, 170 /CBd-568/, ferner 295 /CBd-681/, 624 /CBd-983/, 625 /CBd-984/. - Zum Pantheos als Schutzgottheit: Amulett aus Byblos und Serpentin BONNER 182f. Anm.118, 296 Taf. 12, 257 /CBd-1435/.

Lapislazuli, leicht poliert. Hochformatig rechteckig, beiderseits flach, Rand nach hinten abgeschrägt, Kanten scharf. Gut erhalten, untere linke Ecke der Rs. wohl bei der Herstellung abgesprungen, begradigt und zurechtgeschnitten. Ringstein oder Medaillon.

2,5 x 2,0 x 0,3

2. Jh.n.Chr.

Herkunft unbekannt.

Brit. Mus. Inv. G 12, EA 56012.

Vs.: Pantheos frontal auf einer querovalen Kartusche stehend, die aus einem gerippt gemusterten Ouroboros besteht, dessen Kopf und Schwanz unten aufeinander treffen. In der Kartusche sieben Tiere: links ein Skarabäus in Aufsicht senkrecht nach oben ausgerichtet, darauf folgend, jeweils im Profil nach rechts, Falke, Bock, Schakal, Löwe, wohl ein Krokodil und schließlich eine aufgerichtete Schlange. Bei dem Pantheos sind die Beine mit beulenartig verdickten Knien in Schrittstellung nach rechts gezeigt, die Füße mit spitzen, federbüschelartigen Kerben versehen, die die spitzen Ohren der Schakalschuhe andeuten. Links vom Gesäß ein großer Vogelschwanz sowie ein gerippt gemusterter Krokodilsschwanz. Brust- und Bauchpartie scheinen unbekleidet zu sein und sind mit zwei x-förmig gekreuzten Kerben markiert. Die Figur hat zwei Armpaare, die unteren Arme sind leicht gebeugt nach links und rechts ausgestreckt, die Hände nicht ausgearbeitet. In der Rechten eine Peitsche, ein am Schwanz gehaltener, in Aufsicht gezeigter Skorpion sowie eine Schlange, die sich - von der Figur verdeckt - hinten um diese windet und mit dem Kopf rechts neben der Hüfte hervorschlängelt (oft in der Literatur als Phallus mißverstanden). In der Linken ein Flagellum und ein am Schwanz gehaltener Löwe. Das obere dünne Armpaar ist kaum als solches erkennbar, da es mit der Oberkante der zwei hinter dem Rücken hervorragenden Flügelpaare zusamentrifft und die Hände nicht ausgearbeitet sind. Entlang der über den Flügeln ausgestreckten Arme sind Hieroglyphen (oder Gegenstände wie Messer und Schlangen) aufgereiht, die der Gott wohl tragen soll. Hinter den Flügelpaaren ragen oben links und rechts standartenähnlich zwei mit Dreiecken bekrönte Was-Ζepter empor. Die Flügel sind jeweils durch waagerechte Flügelarme zweigeteilt, die obere Hälfte kreuzmusterartig gefiedert, die untere als Schwungfedern gestrichelt. Der Kopf des Pantheos ist als Maske mit gestricheltem Bart, großer Mulde für die breite Nase und kurzen Kerben für Mund und Augen entworfen, so daß das Gesicht an eine „Besfratze” erinnert. Der Kopf ist aureolenähnlich umkreist, vier rudimentäre Τierprotomen stehen an jeder Kopfseite ab, oben eine Krone - entweder Atefkrone oder verkümmerte Tierprotomen als Kerbengewirr.

Rs.: Inschrift in acht Reihen:

IAΕWΒAΦPΕΝΕ

ΜΟΥΝΟΘΙΛAPIΚ

PΙΦΙAΕΥΕAIΦΙ

PΚIPAΛΙΘΟΝΥΟ

ΜΕΝΕPΦAΒWΕ

AΙΔΟTAIΧAPΙΝ

ΗPWΝIΜAΠPΟ

CΠAΝTAC

->Ιaeô-Palindrom, δόται χάριν Ἡρωνιμᾳ πρὸς πάντας, „Gunst sei der Hieronima in den Augen aller gegeben”

Bonner liest den Namen als Heronilla, ob Μ oder ΛΛ ist nicht eindeutig zu entscheiden. Derartige Charitêsia werden - außer an den greisen Sonnengott - bevorzugt an Harpokrates, den jungen Sonnengott gerichtet.

Das Bild des als Statuette und auf magischen Stelen seit ptolemäischer Zeit bekannten „Pantheos” entspricht der Darstellung auf der Rückseite der Metternichstele. Inhaltlich wird das Motiv mit der Vorstellung vom abendlichen Sonnengott verbunden, den die magischen Papyri als Greis schildern (BΕΤΖ/PREISΕΝDΑΝΖ, PGM IV 1695f.). Das bärtige Gesicht mit rundlicher Nase gleicht dem des Bes, bei der Darstellung der Metternichstele ist es eine „Besmaske”, die von Horus getragen wird. Wie die Messer und Zepter sind auch die Tierköpfe und Bierschwänze, die am Körper oder seitlich des Kopfes hervorragen, aussagekräftige Symbole. Der Krokodilsschwanz wird beispielsweise als Symbol der Finsternis gewertet oder mit der Ηieroglyphe für „schwarz” assoziiert (km). Die Τierprotomen und -teile scheinen Reminiszensen an all die Erscheinungsformen zu sein, die der Sonnengott angefangen vom morgendlichen Aufgang im Osten bis zum abendlichen Untergang im Westen imaginär durchwandert, bevor er am Abend als Greis in die Unterwelt eintaucht, sie in der Nacht durchschreitet und dann allmorgendlich in Harpokrates verjüngt wiedergeboren wird. Der Brooklyn-Papyrus verrät ähnlich wie einige Gemmeninschriften, daß der Pantheos vorrangig als Schutzgottheit angesehen wurde, die man um Schutz vor allem Übel bat. Der Gott wird verschieden benannt, die Gemmen assoziieren ihn oftmals mit der Bezeichnung ->Bainchôôôch.

Kleinteilig detailliert geschnitten, dennoch nicht klar verständlich, sondern eher unübersichtlich und verwirrend. Der unklar wirkende Lapislazuli mag auch wegen beabsichtigter „Verdunkelung” bzw. Mystifizierung des Bildes gewählt worden sein. Die Raumnutzung ist gut, die Proportionen sind stimmig.

Publ.: ΒUDGE, GUIDE 240; BONNER, ΒRITMUS 331 Taf. 98, 42.

Lit.: Zum Motiv: BONNER 156ff., 253, 259; A.A. BARB Gnomon 41, 1969, 304; DELATTE-DERCHAIN 126ff.; AGD III KASSEL 241f. zu Νr. 175; SCHWARTZ (1979) 173f.; PHILLIP, BERLIN 18f., 109f. zu Νr. 176 /CBd-2131/; ZWIERLEIN-DIEHL, KÖLN 18ff.; Ν. VLASSA, Interpretarea unei geme magice greco-egiptene, ActaMusΝapoca 17, 1980, 483ff. - Ζum Thema: S. SAUΝERON, Le papyrus magique illustré de Brooklyn. Wilbour Monographs III (1970) 11-16, 18f. Fig. 2.3; W. FAUTH, Arbath Iao. Zur mystischen Vierheft in griechischen und koptischen Ζaubertexten und in gnostischen oder apokryphen Schriften des christlichen Orients, OrChr 67, 1983, 103 Anm.231; Ε. DOETSCH-AMBERGER, Bes auf der Blüte, in: Religion und Philosophie im Alten Ägypten, Festschrift Ph. Derchain, ΟLA 39 (Hrsg. U. Verhoeven - Ε. Graefe 1991) 126; W.M. BRASHEAR, Gnomon 68, Heft 5, 1996, 450 (Lit.). - Zur Metternichstele: W. GOLENISCHEFF, Die Metternichstele (1877) Taf. I.III (Vs. Horus, Rs. Pantheos); Ε.A.W. BUDGE, The Gods of the Εgyptians II (1904) 273; C.Ε. SANDER-HANSEN, Die Texte der metternichstele. Analecta Aegyptiaca VII (1956). - Ζum Krokodilsschwanz: HARRAUER, MELIOUCHOS 37 Anm.36 und 79ff.; L. KÁKOSY, in: LÄ III (1980) 808 s.ν.Krokodil. - Zum Namen des Gottes: 160 /CBd-2115/(Lit.), 163 /CBd-2118/(Lit.). - Ζu ΔOC ΧΑΡIΝ-Bitten (Charitêsia): 120 /CBd-2093/(Lit.).

Vgl.: ΖaubersteΙ aus Serpentin mit Relief „Pantheos”: I. WOLDERING, Ausgewählte Werke der Aegyptischen Sammlung. Bildkataloge des Kestner-Museums Hannover I (1958) 82 Abb. 84. - Ζu der Kartusche mit den Tieren: Fayence 158 /CBd-556/. - Ζu Form, Motiv, Material und ΔΟC ΧΑPIΝ-Bitte: 160 /CBd-558/, 163 /CBd-561/. - Ζu Motiv und Material: Lapislazuli SCHWARTZ (1979) 175 Taf. 37, 33 /CBd-1779/; Lapislazuli GETTY ΜUSEUΜ Inv. 82.AΝ.162.77 /CBd-2335/ (unpubl.); Lapislazuli DELATTE-DERCHAIN 132f. Νr. 168.169, 139f. Νr. 180; Lapislazuli SOUTΗESK COLL. 176f. Ν 56 (ohne Abb.); Lapislazuli AGHAGUE 358 Taf. 174, 1131; Lapislazuli SLIWA, CIAZΥNSKI COLL. 74 Taf. 20, 97 /CBd-200/; ferner Glas, blau FOSSING, KOPENHAGEN 252 Νr. 1874 (ohne Abb.); Glassatz, blau GETTY MUSEUM Inv. 83.AΝ.437.46 /CBd-2342/ (unpubl.); hier 160 /CBd-558/–163 /CBd-561/, 166 /CBd-564/, ferner Glas, blau 167 /CBd-565/, 168 /CBd-566/. - Zur Form: Serpentin BONNER 296 Taf. 12, 257 /CBd-1435/. - Zur Inschrift ΔΟC ΧΑΡIΝ allg.: Magnetit SCHWARTZ (1979) 175 Taf. 37, 32 /CBd-1778/; Grüner Jaspis DELATTE-DERCHAΙN 242 Νr. 333; Gelber Jaspis DELATTE-DERCHAIN 153 Νr. 199; Grüner Jaspis BONNER 254 Taf. 1, 7 /CBd-1158/; Heliotrop PANNUTI, ΝAPOLI 303f. Νr. 270; Grün-roter Jaspis AGD III KASSEL 226f Taf. 100, 127; hier 120 /CBd-520/, 134 /CBd-534/(Vgl.). - Zum Motiv: Grün-brauner Jaspis AGD III KASSEL 241 Taf. 109, 175; Jaspisse (ohne Farbangabe), schwarzer Jaspis, Hämatite, Sardonyx, grüne Jaspisse DELATTE-DERCHAIN 131 ff. Νr. 166.167.170-176; Grüner Jaspis ΝEVEROV (1978) 838 Taf. 169, 14; Heliotrop und unident. GETTΥ MUSEUM Inv. 84.AΝ.1.82 /CBd-2369/ (unpubl.), Inv. 84.AΝ.1.83 /CBd-2370/ (unpubl.); Grüne Jaspisse, Heliotrop, schwarzer Jaspis und unident., hell grau-grün BONNER 295f. Taf. 12, 254 /CBd-1432/.255 /CBd-1433/.258 /CBd-1437/, 316 Taf. 21, 374 /CBd-1080/, 296 Taf. 12, 259 /CBd-1438/, 296 Taf. 12, 256 /CBd-1434/; Grüner Jaspis AGD IV HAΜBURG 387 Taf. 265, 76; Chalcedon und grüner Jaspis RIDDER, DE CLERCQ COLL. 776f. Taf. 29, 3468 und 779f. Taf 29, 3471; Brauner, braungrüner Jaspis, Plasma und Glas PHILIPP, BERLIN 109ff. Taf. 451, 176 /CBd-2131/–179 /CBd-2134/; Grüner Jaspis SCHWARTZ (1979) 174f. Taf. 37, 31 /CBd-1777/; Grüner Jaspis STERNBERG, AUKTION 23, 1989, 68f. Νr. 228; Grüner Jaspis, Heliotrop und Karneol AGWIEN III 1651 Taf 991, 2216 /CBd-2461/–2218 /CBd-2462/; Grüner Jaspis, gelb-rot gesprenkelt und von Chalcedon durchsetzt und unident. grün SKOLUDA 5 /CBd-1666/.6 (unpubl.); Brauner Jaspis und Hämatit FLORENZ Mus.Arch. Inv. Amulette 1.2 (unpubl.); Rotes Jaspis-Frgt. CASAL GARCÍA I 188, II 79 Νr. 500; Hämatit METROPOLITAN MUSEUM Inv. 10.130.1394 /CBd-1144/ (unpubl.); hier 164 /CBd-562/, 165 /CBd-563/, 169 /CBd-567/, 170 /CBd-568/, ferner 295 /CBd-681/, 624 /CBd-983/, 625 /CBd-984/. - Zum Pantheos als Schutzgottheit: Amulett aus Byblos und Serpentin BONNER 182f. Anm.118, 296 Taf. 12, 257 /CBd-1435/.

Last modified: 2015-09-04 14:39:10

Link: cbd.mfab.hu/pandecta/288